古いカメラが大好きな筆者ですが、この度、“世界初”のミラーレス一眼カメラ、「Panasonic LUMIX DMC-G1」を中古で購入しましたので、いまさらレビューさせていただきます。

プリン

プリンおぉ…読んでくれる人はいるのかな?

“いまさらレビュー”はシリーズ化するかもです(笑)

結論は、今でも十分使えます!しっかり通用する写真を生み出してくれます。

そして、オールドレンズとの組み合わせもいい感じです。

時が経ってもがんばってくれるLUMIX G1の魅力を、いくつかの作例を交えつつ、紹介してまいります!

LUMIX G1本体です!

LUMIX G1とオールドレンズで撮影

LUMIX G1の特徴とは?

世界初のミラーレス

LUMIX G1は、パナソニックが世界で初めて世に送り出した「ミラーレス一眼カメラ」です。

2008年、パナソニックとオリンパスが「マイクロフォーサーズ規格」を発表、その第一弾となった機種です。

それまでのデジタル一眼レフカメラでは叶わなかった小型化・軽量化を実現しました。

なんといっても、今となってはデジタル一眼レフを押しのけ、現代の主流をいく「ミラーレス一眼カメラ」の礎を築いた歴史的カメラです。それで希少価値が高まっている、ということはないのが悲しいですね。

そんなLUMIX G1も、発売から15年以上が経過しており、あらゆる面において古さを感じてしまうかもしれません。

今となっては「世界初」以外、魅力はないのでしょうか。

| 有効画素数 | 1210万画素 |

| 本体の重さ | 約385g |

| レンズマウント | マイクロフォーサーズ |

| 背面液晶モニター | 3.0 型TFT 液晶(約46万ドット) |

※詳しいスペックはPanasonic 公式サイトをご覧ください。

今の時代に魅力を挙げるとしたら、一番は「中古市場での安さ」でしょう。うまく探せば1万円を切る価格で購入できるので、ミラーレス一眼カメラをお試しで使ってみたい、という方にもおすすめです。

オリンパスのM.ZUIKOレンズが使えます。

当たり前ではあるのですが、LUMIX G1はレンズマウントが「マイクロフォーサーズ規格」のレンズなので、同じ規格のオリンパスのレンズ「M.ZUIKO」シリーズが使えます。

マウントが合う、だけではなくてオートフォーカスもそのまま使えるのが良いところです。

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6

こちらは、私が所有している「OLYMPUS E-PL6」のキットレンズをLUMIX G1に装着して撮影しています。

ピントもよく合ってますね。ボケも違和感なし。

発売から15年以上経過していても、日中・屋外の撮影であれば問題ないことがよく分かります。

ミラーレス一眼の原点です。

今思えば、ミラーレス一眼カメラの登場は、大変画期的なものでありました。しかし、いわゆる「マイクロフォーサーズ」なので、そもそもイメージセンサーが小さいこと、コンパクトで軽い・女性に優しいといったコンセプトから、当時は「やはりデジタル一眼レフには敵わない」といった評価が大勢を占めていたことを覚えています。”おもちゃ”とまでは言いませんが、コンパクトデジカメに近い扱いでした。

そんなマイクロフォーサーズ・ミラーレス一眼の原点となったのが、LUMIX G1です。

その後は、皆さまもご存知のとおり、ミラーレス界にソニーが本格参入し、キヤノン・ニコンも追随。

イメージセンサーがAPS-C、さらにはフルサイズのミラーレス一眼も次々と発表され、市場の構図は一変しました。

オリンパスに至っては、カメラ事業を手放す事態にまでなったのは記憶に新しいですね。

結局、ミラーレス市場も大手に奪われてしまったのですね😿

確かにそうなのですが、パナソニックはがんばってますよ✊

この記事をのんびり書いているうちに、パナソニックは「フルサイズミラーレス一眼」市場に参入しました!

期待の大きい、その新製品の名は「LUMIX S9」です。

…やはり、高額ですね。お金に余裕がある方は、ぜひ💦

補足:フルサイズとマイクロフォーサーズの違いとは

少し本題から離れて、マイクロフォーサーズとは何か?を解説します。

※知ってる!という方は次の章へスキップしてください🙇

上記リンク先の記事で詳しく解説しておりますが、こちらでもサクッと説明しておきます。

フルサイズとかマイクロフォーサーズとか、何のことかと言いますと「イメージセンサー」、日本語で「撮像素子」のことで、フィルムカメラのフィルムに該当する箇所のことです。

そのサイズが種類によって異なるということは、ざっくり言えば「できあがる写真の範囲が異なる」ということです。

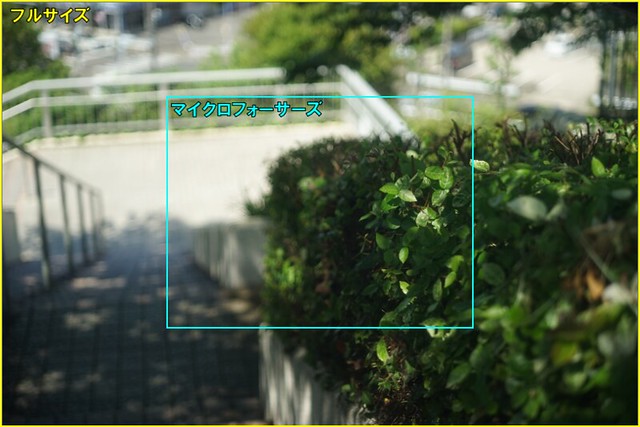

まずは、こちらの画像をご覧ください。

黄色い枠がフルサイズ、水色の枠がマイクロフォーサーズとなっています。

これは、「同じ場所から同じレンズ」でカメラだけを変えて撮影したときに、フルサイズのカメラで撮影すると黄色の枠、マイクロフォーサーズのカメラで撮影すると水色の枠で、それぞれ写真が出来上がります。

面積で言うと、実に4分の1程度になってしまうのです。

イメージセンサーにより焦点距離が異なる

「フルサイズ換算」という言葉を聞いたことがないでしょうか。

マイクロフォーサーズの場合、フルサイズ換算すると「約2倍」となります。

例えば、

「マイクロフォーサーズのカメラに50mmのレンズを装着して撮影した写真」と、

「フルサイズのカメラに100mmのレンズを装着して撮影した写真」は、

「ほぼ同じ画角になる」ということを意味します。

上記の作例では、フルサイズのカメラに100mmのレンズを装着して撮影すると、水色の枠と同じ範囲の写真が撮れる、ということになるのです。

「50mmのレンズがいいと聞いて、買いました」というときに、フルサイズのカメラを使っている人が「いい」と言っていたら、上の写真の「黄色い枠」が基準です。

あなたのお手元にあるカメラがマイクロフォーサーズだったら、「水色の枠」が基準になり、かなり狭いことが分かります。

「50mmって、かなり中望遠なんだなぁ…」という印象を持たれるかもしれません。

一眼と名の付くカメラで写真を始めて、最初に混乱するのが「フルサイズ換算」と言っても過言ではないでしょう。

そして、それを知ることでガッカリするということも、「カメラ初心者あるある」ではないでしょうか。

私も初めて知ったときは衝撃でした!

…そしてカメラ道・レンズ沼にハマっていったわけね💧

「マイクロフォーサーズ」そのものについては、別の記事で詳しく記載しておりますので、ぜひご一読ください。

使い方を工夫すれば、小型で便利なシリーズ。一家に一台、あっても損ではありません!

オールドレンズを使ってみよう

唐突なご提案となり申し訳ございません💦

最新のミラーレス一眼カメラ達には勝ち目のないLUMIX G1ですが、オールドレンズであれば、カメラ本体が最新式である必要はありません(※個人の感想です)。

電子接点があり、レンズ情報がカメラに送信され、写真の仕上がりにも影響(=補正)するAFレンズとは異なり、オールドレンズでカメラが認識できるのは「絞り」程度。当然オートフォーカスではないので、ピントも自分で合わせなくてはなりません。

仕上がりも「高画質・高精細」というよりは、少し古く感じるような仕上がりのほうが、オールドレンズらしいと思うのは、私だけでしょうか。

今回使用するのは「M42マウント」という、昔主流だった規格のレンズです。

つまり、レンズマウントがマイクロフォーサーズではないので、「マウントアダプター」が必須となります。

マウントアダプターはピンキリです。カメラを安く入手しても、マウントアダプターが同程度の価格になるかもしれません。中古も含めて、うまく探してみてください!

Super Takumar 55mm f1.8

さて、ここからは作例コーナーです。

当ブログ記事のレギュラーメンバー(?)といってもよいオールドレンズ、Super Takumar 55mm f1.8にて撮影した写真をいくつか紹介します。

こちらはシロツメクサ=クローバーですね。最短撮影距離が45cmということで、ここまでは寄れます!と伝えたかった作例です。

ピントが甘いように感じるのは、私の視力のせいでピンボケしてしまったか、風が吹いていたか…

マニュアルフォーカスの辛いところですね。

こちらは桜の花をしっかり捉えることができてますね。ボケ具合も自然だと思います。

こちらは上の作例と同じときに撮ったのですが、ソフトフォーカスのような、幻想的な仕上がりとなりました。

オリンパスのPENシリーズにある「アートモード」のようですが、無加工です。

風が吹いて花が揺れたこと、ピントが合っている花に重なっている後ろの花がボケていること、などが原因でしょうか。不思議な雰囲気になったので、作例として挙げてみました。

オールドレンズのハプニング的な写真は、スマホなどの高精細な写真に慣れていると新鮮に映りますね。

こちらは屋内です。自宅のダイニングの照明の一部を撮影しています。

和紙のような素材なのですが、フチのほつれのようなものがしっかり写し出されています。

1210万画素の実力はいかがでしょうか?

ちなみに、よくボケているのは、カメラではなくレンズのスペックによるものです。

このレンズの最大開放「F1.8」で撮影しているためです。

SMC Takumar 200mm f4

こちらで最後になりますが、望遠タイプのオールドレンズで撮影しました。

50mmのレンズと同じ、Takumarシリーズです。

こちらは週末に立ち寄る、雰囲気のある駐車場のツタ?を撮影。実際にぬめり感のある葉をよく再現してくれています。

このレンズも自然なボケ方ですね。ちなみに「200mm」なので、フルサイズ換算すると2倍の「400mm」。

結構な超望遠レンズということになります。

こちらは、何を血迷ったか露出補正をかなりマイナスにしており、日中なのに暗いです。

それでも、仕上がりに問題が出るようなことはありませんでした。

暗くすると、少し不穏な雰囲気が出てきますね。

さすが、古いとは言え2008年のミラーレス一眼カメラ。日中の静物であれば難なく、こなしてくれました。

ちょっと作例が偏ってませんか😹

今後いろいろな写真を追加していきます💦

その他の注意点

ファインダーについて

これはLUMIX G1に限った話ではなく、ミラーレス一眼カメラ全てに言えることですが、デジタル一眼レフカメラには必ずついている「光学ファインダー」がありません。ミラーが無いので当然なのですが。

そのため、撮影時には背面の「液晶モニター」か、G1であれば「電子ビューファインダー」を使って画角を決め、ピントを合わせる必要があります。

私は近くのものが見えづらいので光学ファインダーのほうが助かります🧐

ようするに老眼ってやつですね…😹

背面はこうなっています。この液晶モニターか、上部にあるファインダーを覗きながら撮影します。

電子ビューファインダーを覗くとこんな感じです。

肉眼で見ると、もう少しクッキリしてますが、やはり「テレビ画面」のような感じになります。

白い格子は「三分割線」です。 ※設定で「表示/非表示」を選択できます

光学ファインダーが「レンズからの像を、ミラーを通して生の景色を見せる仕組み」なのに対して、電子ビューファインダーは「イメージセンサーが読み取ったデータを電子的に見せる」仕組みであるため、テレビ画面に似てしまうのは必然ですね。

デジタル一眼レフカメラの光学ファインダーに慣れていると、デジタル映像でピントを合わせるのは戸惑うかもしれませんが、ミラーレス一眼カメラの仕様で、慣れるしかないのです。

ボディ表面の劣化

LUMIX G1は、保管状態によりボディの表面にべたつき、いわゆる「加水分解」が発生している個体があるようです。よくあるのは、全体ではなくラバーの部品がべたべたしてくる症状ですが、G1はボディ全体…

故障ではないにしても、もしその症状が出ている個体にあたったら、悲しい気持ちになりそうですね。

私の手元にやってきたG1は、恐らく前のユーザーが除去済みだったようで、べたつくのはごく一部でした。

べたつきの程度が軽いのであれば、「シリコンオフスプレー」などを用いて軽く拭くことで、ある程度は我慢できるレベルになります。

まとめ

10年以上前のカメラの実力

LUMIX G1は、発売から10年どころか、既に15年を超え、「オールドミラーレス」などと言われるようになりました。

私の感覚からすると、「ミラーレス」という時点で古さを感じませんが、時代の流れですね…

実際、ミラーレス一眼カメラではそこまで差を感じることはないのです。初期のデジタル一眼レフカメラまで遡ると色味も仕上がりも違いがあって、味わいがあるように思いますが、それも色眼鏡で見ているだけかもしれません。

あまり深く考えず、G1は中古市場でお買い得なミラーレス一眼カメラというイメージでよいでしょう。

よさそうな個体を見つけたら、ぜひ入手してみてください。

初心者におすすめ

予算に余裕があれば、いきなり最新の高額なカメラを新品で購入してもよいのですが、「ちょっと試してみたいな」というレベルであれば、中古市場は狙い目です。

LUMIX G1に限らず、オリンパスのPENシリーズやPEN LITEシリーズも、もっと低価格で見つかることもあります。

とりあえず初期型で、安いカメラを見つけたら、買ってみてもよいでしょう。

知識をつけてから、満を持して新機種を購入すればよいのです。

使わなくなったカメラは、うまくいけば購入時に近い価格で、フリマアプリで売却できるかもしれません。

フリマアプリでのカメラ売り買いについて、記事を書いています。興味がある方は、ぜひご一読ください。

G1で、カメラの世界を切り開こう。

以上、LUMIX DMC-G1の魅力についてお伝えしました。

格安でコンパクトだけど、本格的な写真が撮れるG1。キットレンズだけではなく、オールドレンズも使えます。

持ち運びもラクなので、お出かけの時にはバッグに入れて、撮りたいと思ったときにサッと出してシャッターを切りましょう!

これからもG1で撮った写真をUPしていきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。