なぜ、単焦点レンズは「難しい」とか「必要ない」と言われるのでしょうか。

単焦点レンズとは、ズバリ「ズームしないレンズ」です。

ズームレンズが、「近くのもの」から「遠くの風景」まで捉えることができるのに対し、単焦点レンズは「ひとつのレンズにひとつの固定された焦点距離」となっているのが大きな違いです。

スマホに例えるなら、カメラモードで起動した最初の状態から、ズームが一切できないイメージです。

当然、それが難しいとされる一番の理由だと思います。

結論としては、一眼カメラを持っているなら単焦点レンズはおすすめです。

最初は「難しい」と思ってしまうのですが、魅力に憑りつかれると単焦点レンズだけ持ち歩くようになるから不思議です。

フォトあ

フォトあレンズではなく、撮影者自身が動いて撮るのです📸

…めちゃくちゃ不便じゃない❓

まぁ、そこだけ捉えるとそう感じてしまいますよね💧

もう一度言いますが、単焦点レンズは超おすすめです。

大きなメリットは「写真撮影が上手くなる・楽しくなる」ことです。

使い続けることで、「レンズと言えばズームが当たり前」という概念が不思議と薄れていきます。

なので、最初は「スマホのカメラを起動したときの画角」に近い単焦点レンズを購入するのがベストです!

55mm標準レンズで撮影したガクアジサイ

百聞は一見に如かず。まずは一本、手に入れてみませんか❓

焦点距離は広角・標準・望遠。各1本ずつ揃えてみよう

タイトルにある3つの距離とは、「広角・標準・望遠」のことです。

焦点域が固定ですので、まずはそれぞれの焦点域で揃えるのがよいでしょう。

実はカメラ(イメージセンサー)の種類によって、それぞれで焦点距離の持つ意味が変わります。

大体の目安は以下の通りです。

フルサイズ機の場合

- 広角レンズ→ ~35mm

- 標準レンズ→ 50mm (40mm~70mm付近)

- 望遠レンズ→ 100mm~

「最適解はここだ!」と明確に決まっているわけではありません。

また、この焦点距離はフルサイズ機が前提です。

・APS-Cでは、1.5倍もしくは1.6倍 (50mmのレンズは80mm付近となり望遠)

・マイクロフォーサーズでは、2倍 (50mmのレンズは100mm付近となり望遠)

以下に挙げた、それぞれのイメージセンサーごとの例を参考にしてみてください。

APS-C機の場合

- 広角レンズ→ ~24mm

- 標準レンズ→ 35mm (28mm~50mm付近)

- 望遠レンズ→ 70mm~

マイクロフォーサーズの場合

- 広角レンズ→ ~17mm

- 標準レンズ→ 25mm (20mm~35mm付近)

- 望遠レンズ→ 50mm~

…いかがでしょうか。この計算を「フルサイズ換算」と言います。

分かる人には当たり前でも、知らない人には本当に難解だと思います。

かつて、自分自身がそうでした💧

なので、もしお手元にレンズ交換式カメラがあれば、その機種のイメージセンサーがどれに該当するかを調べて、さらにお手元のレンズに記載されている「○○mm」を確認いただければ、上記❶~❸のどこに該当するかがご理解いただけるかと思います。

じゃあスマホはどれに該当するか?というと、これまた目安になってしまいますが、起動時は上述の「❶広角」に近い画角になっていると思います。

そして、カメラの世界では「標準」と呼ばれる画角は、スマホでいうところの「2倍」が近いです。

スマホの場合

- 広角…カメラ起動時

- 標準…2倍ズーム時

- 望遠…3倍ズーム以降

スマホに慣れていて、カメラの「標準」という言葉を信じて買ってしまうと、「範囲、狭っ!」となるはずです。

最初は必ず「不便」で「難しい」

私も最初は「ズームしないレンズ1本のためだけに、超便利な”20倍ズームのデジカメ“をはるかに超える金額を出すとは!」と驚いたのを覚えてます。

しかし、プロカメラマンや多くの写真愛好家は、むしろ単焦点レンズをメインで使用しているのです。

なぜ、不便なはずのズームしないレンズが支持されているのでしょうか。

なぜ単焦点レンズが愛されるのか?

大きな理由のひとつとして、ズームレンズでは難しい、光をたくさん取り込むことができる「明るいレンズ」が多いということが挙げられます。

ここまでボケるのは明るいレンズならでは✨

そして、その焦点距離に特化した「専用設計」がなされているため。

ズームレンズに比べて無理のない設計により、優れた画質が約束されているのです。

ズームレンズの誕生は歴史的に新しく、それまでは単焦点レンズだけでした。

そもそも、写真撮影はスマホやコンパクトデジカメのみ、もしくはデジタル一眼やミラーレス一眼でもキットレンズで十分、という方には「単焦点」などという単語は、一生耳にすることのない単語かもしれません。こちらの記事まで、検索して訪問いただいたあなたは、そんな方々より一歩どころか、何歩も先を進まれているのです。

それはこの先、生み出していく写真に大きな差がついていくことになると思います。

この記事では、単焦点レンズの魅力を探求し、「使い分け」をどうしたらよいか、使うことによるメリットとデメリット、そしてズームレンズとの違いを解説します。

単焦点レンズとは?

この章では、単焦点レンズの特徴を見ていきましょう。

主に見分け方を解説します。(見分け方は知ってる!という方は次の章へどうぞ👉)

どこで見分けがつくの?

単焦点レンズとズームレンズの違いはどこで分かるのでしょうか?

答えは、レンズに書いてあります。

もちろん、実際に触ってみるのが一番です。ズームリングがあれば「ズームレンズ」と分かります。が、お手元にない場合は分かりませんよね。

そんなときは、レンズに記載された文字を見れば判別できます。

ぱっと見、英語と数字の羅列にしか見えないのですが、きちんとした決まりがあります。

とりあえず必要な情報を押さえられるようにしましょう。

まずは、「○mm」と、ミリメートルが記載されている箇所を探してみてください。

これが、そのレンズの焦点距離を意味しますが、ここの数字がひとつだったら「単焦点レンズ」です。

「28mm」とか、「50mm」、「200mm」といった感じです。

ズームレンズの場合、「28–70mm」のように「[広角端]-[望遠端]mm」と、必ず2つの数字があります。

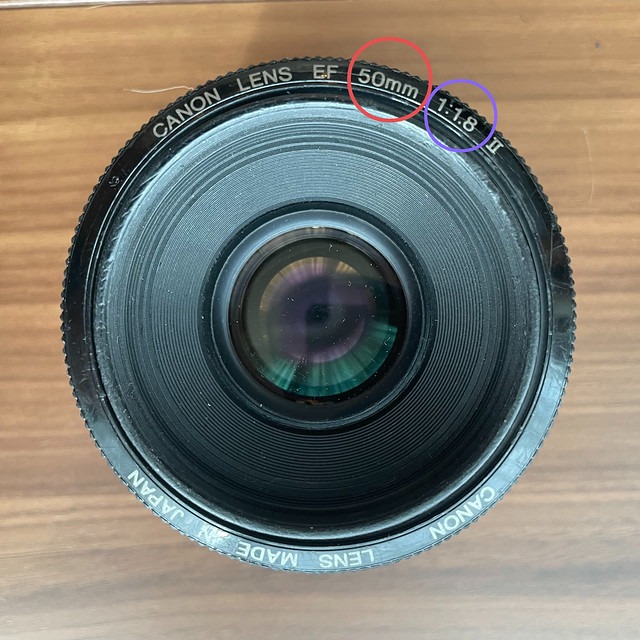

写真で見る単焦点レンズ

以下、3つのレンズを用意しました。正面から撮影した写真で見ていきましょう。

写真内の赤丸○で示した箇所が「焦点距離」です。

補足として、青丸○で「絞り最大開放値」を示しました。

それ以外の記載はメーカー名や製品の規格(マウント等)、バージョンなどで、メーカーや時期によってバラバラです。

レンズの性能は、画像の赤丸と青丸で囲んだ2箇所で識別可能です。

※どのカメラに合うか?が分かる情報ではないので、ご注意ください。

キヤノンの例

このレンズは「焦点距離:50mm」「最大絞り値: F1.8」です。

レンズの名称は「EF50mm f1.8 ii」です。通称「撒き餌レンズ」と呼ばれており、初心者を「単焦点レンズ」の世界へいざなう役割を果たしておりました。普通は高額となる「明るいレンズ」が1万円とちょっとで販売されていました。

このレンズで「レンズ沼」に陥った人は数知れず…

アンタもな!

ちなみに「EF」がカメラの規格=マウントを表しており、「キヤノンのEFマウントのデジタル一眼レフカメラ用、フルサイズ規格」ということが分かります。

「ii」は同じ規格のレンズの「二代目」という意味ですね。

新品で買って、箱や説明書があればよいのですが、中古で購入すると本体だけ、という場合がほとんどなので、レンズに書いてある情報は非常に重要なのです。

サードパーティー製の例

キヤノンやニコンではない、いわゆるレンズメーカーの製品も同じです。

このSIGMA(シグマ)のレンズは「焦点距離:28mm」「最大絞り値: F1.8」です。

はい、このSIGMAのレンズでは左側に「φ58」という新たな数字が登場しました!

こちらのφ(ファイ)が付く数字は「直径」ですので、レンズの性能とは関係ない、と覚えておいてください。

何のために記載されているのか?というと、レンズのフィルターやフロントキャップをセットするとき、「直径に合ったもの」を選ぶ必要があるので、その確認用というわけです。

ちなみに、サードパーティー製のレンズは、ぱっと見「どのカメラに合うのか分からない」ということが多いです。キヤノン向け・ニコン向けなど複数メーカーのカメラに同じタイプ・デザインのレンズを発売していて、カメラとレンズの結合部分=マウントのみ異なるのです。しかもレンズ本体には明確に「キヤノン用」などと明記されていないのです。

その場合は、レンズに付属している「リアキャップ」で確認することになるのですが、中古品でリアキャップが付いてないことも多々あります。

そうなると、マウントの形状で判断するしか手段がありませんが、慣れていないと難しいです。

ソニーの例

さて、こちらはカメラも発売している「ソニー」のレンズですが、数字の配置が少し特徴的です。

このレンズは「焦点距離:35mm」「最大絞り値: F1.8」です。

前の2つのレンズと異なり、「mm」の記載がなく、順序が逆になっているのが分かります。

その他の文字の意味は、「φ55」がSIGMAと同じ意味で「直径55ミリ」ですね。

「SAM」は「Sony A Mount(マウント)」、「DT」は「APS-C用」です。

このように、必ず「焦点距離」「絞り最大開放値」がひとつずつ、どこかに記載されていますので、レンズを見たら探すクセをつけましょう!

単焦点レンズのメリット

ここからはメリットについてお伝えします。

ズームできない”不便”なレンズにも関わらず、愛されている単焦点レンズ。

その理由として、メリットを3つ挙げてみました。

専用に設計されている

専用設計とは、その焦点距離に対して専用にレンズが設計されている、という意味です。

焦点距離が50mmなら50mmだけを考えて、レンズの形状や配置を決められるというわけです。シンプルな設計により、高い描写力を誇るのです。

対してズームレンズは、広角端から望遠端まで、その範囲に入る全ての焦点で、像が破綻しないように工夫しながら設計する必要があるため、誤解を恐れずに言うと「各焦点で無難にまとめる必要がある」ということになります。

それでも、端にいくにつれて歪みが発生したり、焦点距離によってピントが甘いような仕上がりになるなど、問題が残ることがあるのです。

単焦点レンズは、レンズが移動するのは「ピント」を合わせるときだけ。被写体の大きさや構図は、撮影者本人が動いて決めなければなりません。

よりよい写真の出来を求めるのであれば、各焦点域で単焦点レンズを揃えるのがベストなのです。

ボケ味が美しい

単焦点レンズは「明るいレンズ」がほとんどです。

一般的なズームレンズに比べてF値が小さい=絞り最大開放値が大きいタイプが多くなっています。それの意味するところは、より多くの光をカメラのイメージセンサーに取り込むことができるということ。

いわゆる「ボケ」を表現したい場合や、暗い環境で速いシャッタースピードを必要とする場合に、大変有利です。

よくボケる、とは被写界深度が浅い=ピントが合う範囲が小さいということです。被写体の周囲がしっかり強調されて、前景と背景はしっかりぼかすことができます。

これは、主役の人物を際立たせたいポートレート撮影や、小さな被写体に寄る必要があるマクロ撮影で特に力を発揮します。プロのカメラマンの要求をしっかり満たしてくれるレンズということができます。

専用設計により被写体の細部を鮮明に捉え、浅い被写界深度でボケをしっかり出す。このメリハリが単焦点レンズの魅力と言えますね。

F値については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、ご一読ください。

写真を撮るのがうまくなる

3つ目は、レンズのメリットというよりは「レンズを使うこと」により、もたらされるメリットです。

一般的に使われている「ズーム機能」はとにかく便利で、撮影者は場所を変えることなく、スマホならピンチアウト/ピンチイン、デジカメならズームレバーを右/左、一眼カメラならレンズのズームリングを回すだけで、範囲を自由自在に決められます。

そのズームが全くできず、距離が固定されている、ということは「自分が動いて撮影範囲を決めるしかない」ということを意味します。

これは、「画角」を決める能力が高まることに繋がります。ある意味「横着」ができませんので、「この範囲で撮りたい!」となったときに、その位置まで移動しないといけないのです。

単焦点レンズを使用して、自ら動いて画角を決める方法で撮影を続けていくうちに、自然と「構図」が身についていくのです。

そうはいっても、たった1本の単焦点レンズで近くのもの・遠くの風景などを撮影するのは困難ですよね。

そのため、最初に挙げた「広角域・標準域・望遠域」という、3つの距離で揃えよう、ということになるのです。

被写体までの距離に応じて、途中で交換することである程度カバーできるはずです。

単焦点レンズのデメリット

ここからはデメリットについて触れていきましょう。

恐らく、読まれなくても「…ですよね!」という結果にはなるかと思いますが(笑)。

こちらも3点、挙げてみました。

撮影の柔軟性に欠ける

たった今「メリット~写真がうまくなる~」として挙げたことは、当然デメリットでもあります。ズーム機能がないことは柔軟に撮影することができませんので、例えば運動会で子供を撮影するときなどは、自分が常に子供の近くに移動するか、距離に応じて広角・標準・望遠レンズを取り替えないといけません。

そうこうするうちに、リレーが終わっちゃった…ということにもなりかねません。

ということで、被写体の位置が大きく変わるような状況であれば、迷わずズームレンズを使いましょう。

単焦点レンズは、どちらかというと静物をじっくり撮影するのに向いています。

レンズの数が増える

単焦点レンズは、ひとつひとつを見れば、ズームレンズよりも軽くて小さいものもあります。しかし、異なる焦点距離をカバーするためには、当然複数のレンズを持ち歩く必要があります。「今日は近くのものを撮る」と決めているならよいのですが、いざ撮り始めると遠くの風景も撮りたくなったりするものです。

広角(28mmなど)・標準(50mmなど)・望遠(300mmなど)のレンズだけでも合計3本。

いい写真を撮りたいから、そんなことは苦にならない!と思えるかどうか、ですね。

私は少なくとも3本持ち出しますが、ホントに大荷物で大変ですよ💦

おすすめしているとは思えない発言💧

レンズ交換の手間

上のデメリット(レンズの数が増える)に繋がる話ですが、単焦点レンズを複数持ち出すということは、撮影状況に応じてレンズを頻繁に交換しなければならないということです。「今日は近くのものを撮ろう」と決めて野外で撮影しているとき、遠くに綺麗な鳥がいたら・・・飛んでいく前にサッと素早く望遠レンズに交換して、間に合うようにカメラを向けて・・・ちょっと大変ですよね。

単焦点レンズの実例

さて、ここからは実際の写真を見ていきましょう。といっても、私が撮影したもので、説得力に欠けるかもしれません。ということで、本当に単焦点レンズの実力を感じたい方は、キヤノンやニコンなど、メーカー公式サイトをご確認いただければと思います。

逃げたらアカン!

写真で”単焦点の良さ”を伝えるって難しいですね💦

メリットでも挙げましたが、ボケの表現に注目していただければと思います。

交換式のレンズは、標準的なズームレンズでもある程度はボケてくれるのですが、「明るい単焦点レンズ」は一つ上をいくボケを実感できます。

そのため以下の作例では、極力そのレンズの「絞り最大開放値」で撮影しています。

また、使用しているレンズは「高級・高額」ではなく、主に「中古で格安」のものを使用しています。

古いレンズの表現力も、併せて確認いただければ幸いです。

広角域単焦点レンズ

広角レンズといえば、「広い範囲を生かして風景を撮る」というイメージですが、近くの被写体を撮るのにも適しています。撮影可能な距離ギリギリまで寄って、背景のボケを生かし、被写体が浮かび上がるように撮影してみましょう。

こちらの作例は、背景が少しうるさいのと、左上にうっすら丸いゴーストが出ているのが気になりますが、生い茂る葉の立体感をお伝えしたくて、こちらを選びました。

暗いところも黒つぶれすることなく、しっかり表現されていることが分かります。

続いての作例は、机の上に昔のフィルムカメラ「MINOLTA SRT SUPER」を、ただ置いて撮っただけの写真ですが、シルバーの部分に金属のヒンヤリした質感が伝わってこないでしょうか。

「明るい広角レンズ」は、このように被写体をくっきりと浮かび上がらせるだけでなく、広い範囲でボケてくれるため、立体感が出るのが特徴といえるかもしれません。

標準域単焦点レンズ

標準域とは、「50mm」付近のことを言います。

標準域というだけあって、単焦点レンズでは最も普及しているタイプとなります。

個人差はあると思いますが、人が何かを見るときに認識できる視界に近いということで、自然な画角とのこと。

難しいことは考えなくても、広角レンズでは余計なものが写り込む、望遠レンズでは範囲が狭すぎるといった問題があるのですが、「ちょうどいい画角」に収めることができるのです。

こちらの作例は、教会(と言っても愛知県・明治村ですが)の椅子を撮影したもの。光と影が絶妙のバランスで、個人的にはお気に入りの写真です。床が少しカラフルに見える箇所があるのは、ステンドグラスの柔らかい光が射し込んでいるからです。

スマホでそのまま撮影すると、全体を明るく補正してしまうので、この絵画のような雰囲気は出ないのではないかと思います。

こちらも、具体的には忘れてしまいましたが、明治村の建物の一部です。光・影・ボケを繊細に表現してくれるのは、単焦点レンズならでは。被写体のお陰ではあるものの、古代遺跡のような、あの天空の城のエンディングのような雰囲気になっている…と思うのは私だけでしょうか(笑)。

望遠域単焦点レンズ

最後は望遠域の単焦点レンズです。一般的には200mmを超えると「望遠レンズ」に該当するようです。

作例は200mm、最大開放値は「F4」なので、何とかギリギリ「明るいレンズ」と言えるのではないでしょうか。

作例は牛を正面からとらえたものですが、やはりクッキリと写し出され、背景はしっかりとボケています。

こちらの作例も安定していて、単焦点レンズの良さが出ているとは思いますが、恐らく最新のズームレンズの望遠側で撮影しても、さほど差は感じられないかと思います。

そう…実は私、この章を書いているときに、気づきました。

「明るい望遠の単焦点レンズを所有していない!」

「何とか持っていると言えるのが、このTakumarのオールドレンズしかない…」

ということで、この記事を書き始めてから、慌ててこちらのレンズを持ち出して撮影してきたのでした…

ということで、入手し次第、こちらで紹介させていただきます🙇

己の弱点に気づきましたか・・・

補足

本来であれば、単焦点レンズとズームレンズの両方で、同じ距離で撮影し、写真を並べて差を見比べないといけないのかもしれません。今回は、比較のための撮影をしていないため、これまで普通に撮影してきたものから選び、作例としてみました。

また、こちらの記事で使用しているカメラはいずれも「フルサイズ機」です。「APS-C機」では、同じレンズを用いても、上記作例より「画角が狭くなる」ため、ご注意ください。

イメージセンサー、「フルサイズとAPS-Cの差」については、以下の記事を参照いただけましたら幸いです。

まとめ

単焦点レンズは、その明るさ、解像度、ボケ味の美しさなど、多くの魅力を持っていることが伝わりましたでしょうか。

その反面、撮影の柔軟性という面では、レンズを複数持ち歩き、撮影対象ごとにレンズを交換する必要があるなど、不便であるのは否めません。それでも、その優れた画質とコストパフォーマンスを考えると、単焦点レンズは写真撮影の新たな可能性を切り開くアイテムと言えるでしょう。

ズームレンズと利便性で比較するのではなく、できあがった写真で判断してください。きっと、その仕上がりの良さに満足できるはずです。

こちらの記事を足掛かりに、あなたの撮影スタイルに最適なレンズを見つけていただければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。